长江云报道 东湖之滨,珞珈山下,一座社会学名家创建的私家图书馆好比巨大的文化磁场,吸引众多爱书人回归墨香,尽享阅读真趣。图书馆中近八万册藏书,是武汉大学社会学系教授、社会学发展研究所所长罗教讲穷尽毕生心血、一本一本从世界各地亲手“淘”来。

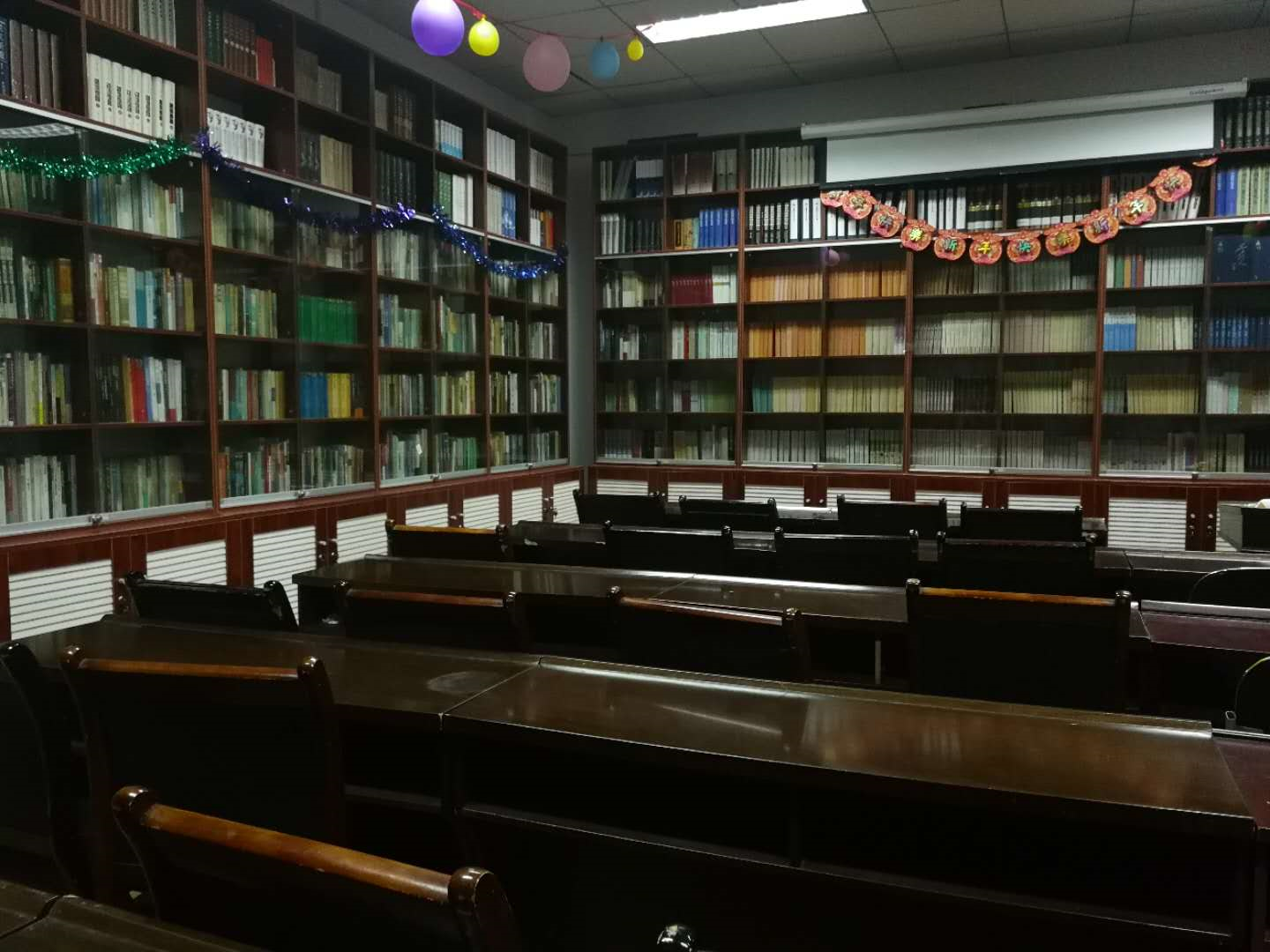

绿树掩映中的武汉大学工学部第五教学楼,是武汉大学社会学发展研究所的办公地点,也是罗教授8万册私人藏书的“家”。

“好书太多了,有7间这样的教室!你看我这里刚刚买过来的最新的书,人类学的一本书,写得很好……”

谈到心爱的书,年过六旬的罗教授有说不完的话。这间50平方米左右的办公室,就是一座书的城池:一排排高大的书架摆得满满当当,刚到的新书还在排队等候上架,桌上也摆了不少最近在读的书,翻开的书页上还能看到字迹工整的笔记:“我真正关注、了解,现在开始研究人工智能,是从这本书开始的。科技对人文社会科学的影响非常大,读完这本书,我后来写了一段话,你看:它唤醒了或者突然激发了我必须尽快研究人工智能社会学AI Sociology的灵感。”

这本《未来地图》,是罗教授去年9月出差时,在北京高铁站内的书店买的。很快,他把读书中的思考融入正在做的国家社科基金重大项目,带领团队在大数据时代新计算社会学研究方面取得了一系列重大成果。

一本好书,打开了通往新世界的大门。就象一篇好文,曾经影响了罗教授的职业选择。因为梁实秋的散文《记梁任公先生的一次演讲》,30多年前在南开大学攻读研究生的罗教讲,毕业后放弃了到中央机关从政的机会,用一辈子践行为人师表的誓言。在东湖边的教师宿舍,罗教讲当年请人给自己的书斋题了三个字——医愚斋:“医愚,来自于汉代刘向的一句话,善读书者,可以医愚。”

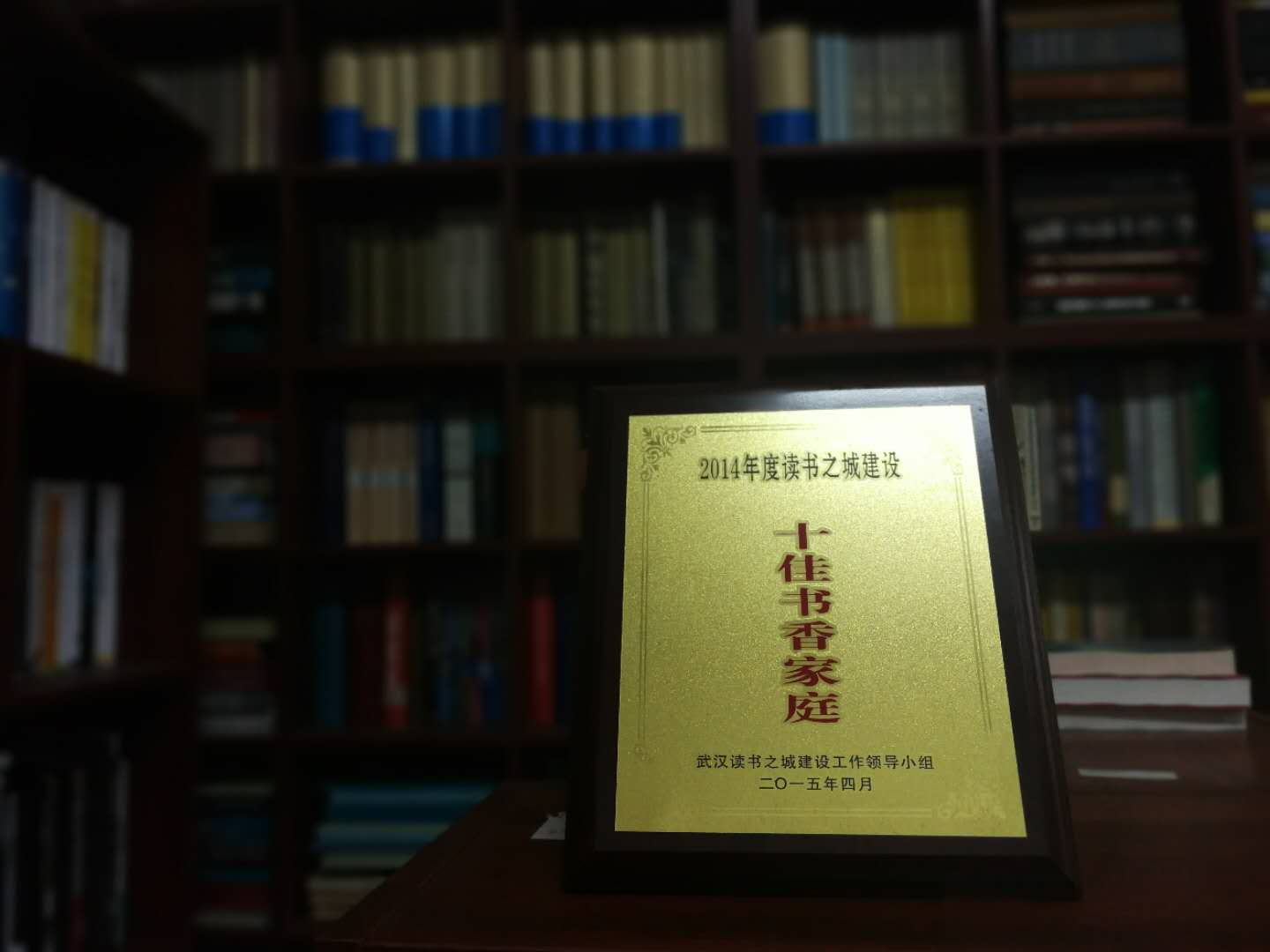

读书人自然爱书,但是象罗教授这般痴迷,却并不多见:从小爱看书,当兵时开始买书,对书籍的热爱,已经深植骨髓,融入血液。上世纪八十年代拿到一笔4万多元的稿费,他一口气全买了心仪已久的好书;出国交流访问,别人省下美金买电器,他却徜佯书海一掷千金,每次都要打包装箱海运回国。为了配齐绝版丛书中的一册,他不惜追踪20多年,以百倍于原价的高价买下:“我这里书最大的一个特点,就是全。几乎每一本书都是有点故事的,有用的、有价值的我才买回来,要有学术价值,要有知识储备的价值。”

深厚的学养,独到的眼光,开放的跨学科思维,决定了罗教授藏书的品质和份量。日积月累,罗教授的私家藏书已经到了一个惊人的数字:近8万册!大多安放在工学部第五教学楼一、二层的7间教室,并且数量还在不断刷新。

教授爱书,也乐于分享。研究所里,每间藏书室都和办公室或会议室功能合一,所有藏书都向项目团队和爱书的学生们开放,可供阅览和复印。罗教授说,计划未来将一楼门厅打造成公共阅读空间免费开放,让书香浸染更多人的生活:“我现在一直在推动让我这些书有更多的人来用,还一直在想办法,这些书我觉得现在还有浪费。不少书大馆里没有的,我希望吸引社会上喜欢读书的人到我这里来。”

(湖北广电融媒体记者 杨晓 责任编辑 海文)

暂无评论,快来抢沙发~