由湖北广播电视台、华中科技大学马克思主义学院联合制作的《改变中国的真理力量》(第二季)“‘纤’进未来—中国式现代化的湖北经纬”将于今晚21:20在湖北卫视播出,呈现的是新时代湖北在推进中国式现代化进程中关于“科技自立自强”方面的探索。

科技创新是人类社会发展的重要引擎,是应对许多全球性挑战的有力武器,也是中国构建新发展格局、实现高质量发展的必由之路。今年7月5日至7日,习近平总书记在江苏考察时强调:“中国式现代化关键在科技现代化。”实现高水平科技自立自强,是推动高质量发展的必由之路,是中国式现代化建设的关键。

党的十八大以来,湖北省深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述和指示批示精神,落实党中央、国务院的决策部署,把创新摆在更加突出的位置,持续深入推进科技创新体制机制改革,着力解决关键核心技术“卡脖子”问题,在加快实现高水平科技自立自强、打造全国科技创新高地和重要人才中心方面走在全国前列。为了展现新时代湖北以科技创新为引领,坚持创新驱动发展,打造全国科技创新高地、制造强国高地等方面的生动实践,本期节目经过层层筛选,确定了新时代“上天入地”的纺织行业为主要案例,讲述湖北不断实现高水平科技自立自强的生动故事。

从可知到可感:挖掘湖北“高水平科技自立自强”的幕后故事

纵观湖北的科技成果,如天空中的繁星,群星闪烁。如何筛选故事与聚焦重点成了我们起初策划选题阶段的重要问题。在我们编导看来,科技这类选题最大的难点在于如何把我们当下的科学技术水平精彩地呈现出来,让观众既“听得进”,还能“听得懂”。如果我们的节目,将一项技术研发的路径细节完整地讲述出来,那么我们的节目内容会十分冗长。另一方面,如果我们的节目,只讲发展梗概、只谈科研道理,而没有一线团队的奋战科研的细节,又会让观众觉得很遥远,既不可知、也不可感。

“连我这个文科生都听懂了”,这是张维为教授在《改变中国的真理力量》第一季的科技选题中让我印象最深的一句话。这个“能听懂”的含义在我看来,除了让观众充分理解科技发展前沿成果外,还能给观众带来更多的启发价值。因此,如何选取一个合适而恰当的例子,通过生动地呈现,让普通观众既可知又可感,是摆在我们节目组面前的首要难题。为了搜集更广泛而生动的科技创新案例,我们栏目的“科技小组”实地探访了华中科技大学引力中心山洞实验室以及华中科技大学工程实践创新中心。

节目组在华中科技大学引力中心山洞实验室进行调研

华中科技大学工程实践创新中心

华中科技大学工程实践创新中心所产出的零部件样品

在节目筹备过程中,我也在反复思考,如何讲好科技自立自强团队背后的故事?让老百姓更受震撼。举一个例子:华中科技大学引力中心测得了世界上最精确的G值。单听完这句话后,大多数人的反应会鼓掌,然后在心中喊出“牛”!可能节目看完之后就抛之脑后了,但是我们如果深挖这个“世界第一”背后,有多少鲜活的科研人员?他们耗时了多少年投入其中?他们为什么要“死磕”这个数值?在这若干年这么大的时间跨度里他们又经历了哪些事情?他们的研究成果能对我国、我们百姓的生活带来哪些改变?我想,如果能把以上这些问题回答好,那么我们的节目就能做到让观众既“听得懂”,还能听得入迷。

除了华中数控和引力中心,我们栏目组还实地探访了武汉大学卫星导航定位技术研究中心、武汉纺织大学、华中农业大学、湖北大学、科大讯飞、无人驾驶汽车、长飞光纤、华工激光……等等。最终,我们选定了其中的一个典型案例:武汉纺织大学徐卫林院士团队。

传统产业的黑科技:“上天入地”的纺织技术

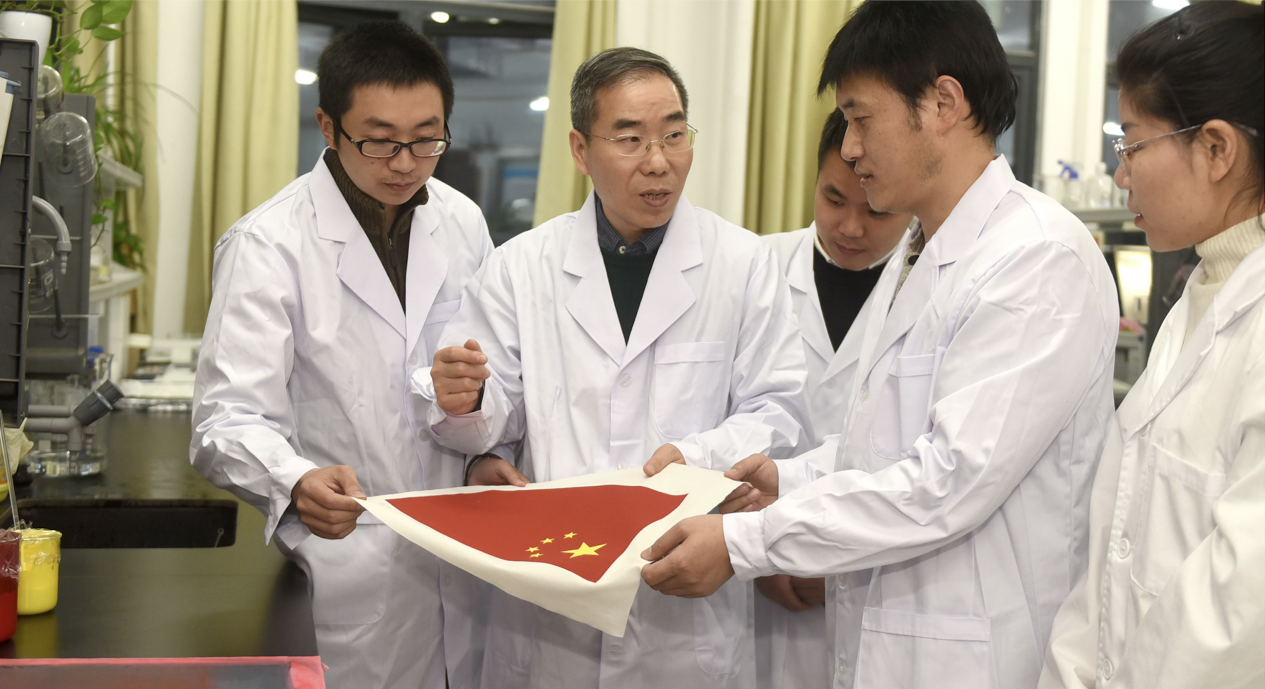

曹根阳教授,男,1981年12月生,江苏盐城人,中共党员,博士。他从教18年,初心不改。2012年,跟随徐卫林院士用自己的青春助力旗开月表,五星闪耀。国旗任务研制期间,牢记自己教书育人的使命,建立了功能面料创新人才工作室,培养了面料开发人才上百人。他还带领学生先后斩获挑战杯湖北省特等奖和全国特等奖,成功探索出纺织专业培养解决复杂问题能力的新途径,助力新工科人才的培养。

“在这8年的时间里,我们主要做的事情就是从这一个失败中迎接下一个失败。”这是我们在见到武汉纺织大学曹根阳教授时,他对我们说的第一句话。

曹根阳教授所在的徐卫林院士团队将蚕丝磨成微纳米级的“粉体”,通过这项技术研发出“嫦娥五号”上永不褪色的五星红旗,能抵抗月球表面上极端的低压以及正负150度温差的极端环境,意味着中国人向星辰大海的进发又迈出了重要的一步。

钻研纺织技术的徐卫林院士与曹根阳教授等团队成员

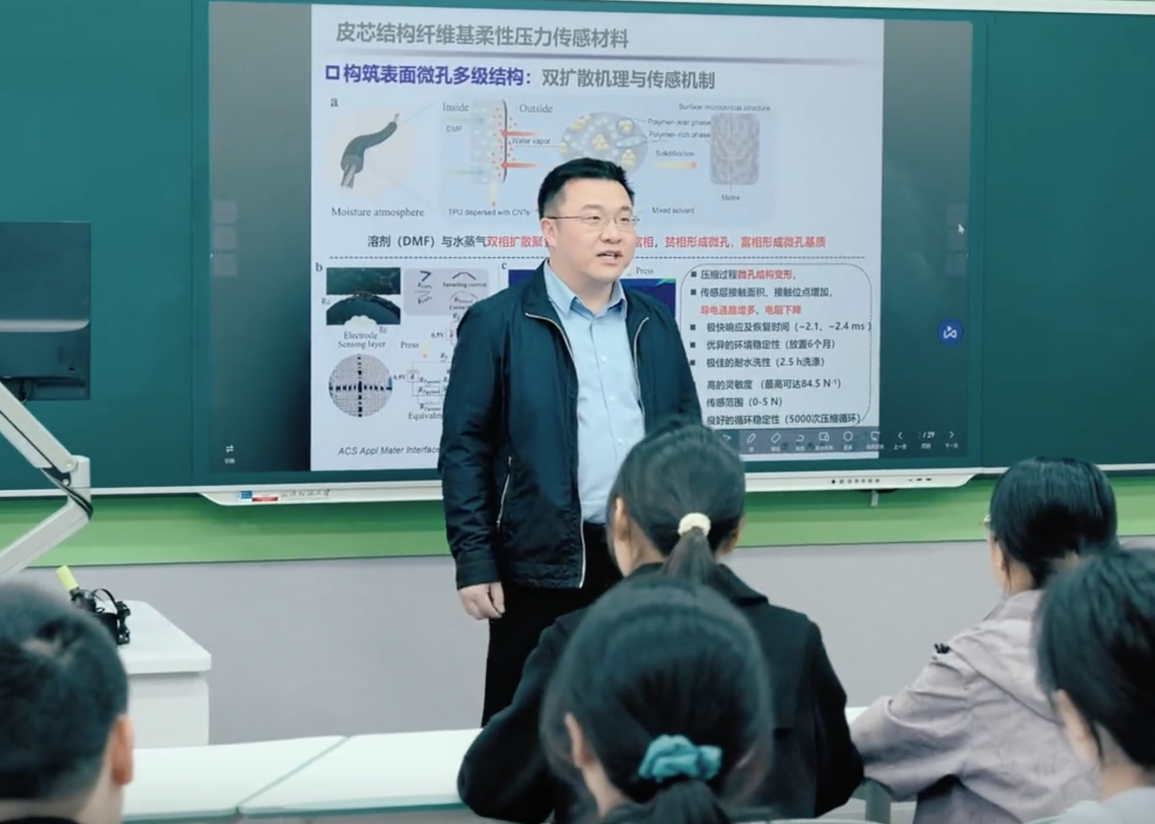

除了曹根阳教授所在的团队,在武汉纺织大学的另外一个科研团队中,王栋教授团队也将各种织物赋能科技,研发出了“能测血糖的布料”、“纳米滤膜”等“黑科技”织物。“这个纳米滤膜技术产业化落地,其实是我当时在美国念书时候发现的一个实验室现象,它像一颗种子,埋在我心里18年。”这是王栋教授当时向我们介绍的,我们感受到如今的纺织行业即可上天、又可入地。

武汉纺织大学王栋教授在分享科研成果

采访完武汉纺织大学后,科技自立自强这一期的整体思路已经在我们脑海里大致成型。武汉纺织大学是湖北是科教大省的缩影,130所高校培养着将近190多万在校大学生,81位两院院士齐聚一省,我们全省国家重点实验室达到30家,居全国第4。在武汉纺织大学,我们不仅看到了奋力攻关的院士团队、中年科研骨干,更看到了新一代年轻的科技工作者,他们虽然年龄大多是90后,有的甚至是00后,但是在相关领域,他们已经开始崭露头角,并且从前辈们的手中,逐渐接过了科技自立自强的接力棒。

让科技自立自强薪火相传:科教大省的新时代生力军

青年大学生是国家级科研基地中的科研生力军们。记得集中拍摄他们的时候正值暑假,我们在校园内几乎看不见学生的身影,但是进到实验室后又是另外一番风景:来来回回穿梭的实验员,他们拿着托盘取药品,对比记录本仔细核对实验数据,整个实验室里除了各种仪器的运行声外就是窗外传进来的知了叫声,他们少有交流,都默默在自己的操作台前专注自己的事情。

在采访与拍摄中,让我印象很深刻是湖北大学省部共建生物催化与酶工程国家重点实验室的宋皓月,她参与研究项目的这么多年最大的感悟是:有激情才能驱使我们去从事一项艰苦的研究,在经受过挫折后能够站起来,重新去思考。最后换来的成果能够为生物医药这个大行业做出一些贡献,这就是她从事生物研究最大的成就感。还有华中科技大学武汉光电国家研究中心的陈子枫,他在2019年中美芯片科技战伊始,坚定地选择了在半导体光电芯片领域攻读博士研究生,虽然面临层层艰难险阻,但是他和他的科研团队依然坚定执着。年轻一代科研人努力为国家解决关键核心技术“卡脖子”问题的决心与毅力让我由衷地感到敬佩。

习近平总书记指出,加快实现高水平科技自立自强,是推动高质量发展的必由之路。在激烈的国际竞争中,我们要开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势,从根本上说,还是要依靠科技创新。我们能不能如期全面建成社会主义现代化强国,关键看科技自立自强。展望未来,湖北聚焦科技自立自强,全力打造全国科技创新高地,在一代又一代科学家群体的努力下,一定可以谱写更加壮美的华章。

来源:湖北卫视

责任编辑:熊磊

编审:黄斌

人已打赏

免责声明

特别声明:本文为“长江号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。长江云仅提供信息发布平台。

暂无评论,快来抢沙发~