2020 02 29 “疫”线日记

作为融媒体新闻中心在北京的驻站记者,我之前的八个春节都是在北京的工作岗位上度过的。没想到,回到武汉后的第一个春节,会遇到这样疫情。但是作为一名记者,没有错过这场战役,也是自己职业生涯中的历练和荣幸。

疫情发生后,作为《湖北新闻》的统筹编辑,面对突然加大的工作量,加班、熬夜成为常态,连大年三十,都是在中心会议室度过的。但是,我的心却一直向往一线。一次次向中心主任请战,终于,我如愿成为前线医院报道团队中的一员,主要对接火神山医院。

但是,由于防疫管控措施越来越严格,我们作为省级媒体提出的采访申请经常受阻。但我知道火神山医院对这场抗击疫情的战役来说,除了是医院,更是所有患者的希望,是全国人民心灵上的图腾。作为省级权威媒体,我们必须在现场发出自己的声音。为此,我充分发挥此前八年在北京与央视同仁结下深厚情谊的优势,在配合他们完成火神山采访的同时,一次次进入火神山,同时完成自己的采访。

回想截至目前,我在火神山医院采访的点点滴滴,留下的深刻记忆其实有许多,比如在交接仪式当天,为了拍摄新闻,我和同事整整一天滴水未进、粒米未沾。又比如为了找一个好的机位拍摄到第一批转运病人,我们爬到离病房只有五米的楼顶苦苦等候了十个小时。

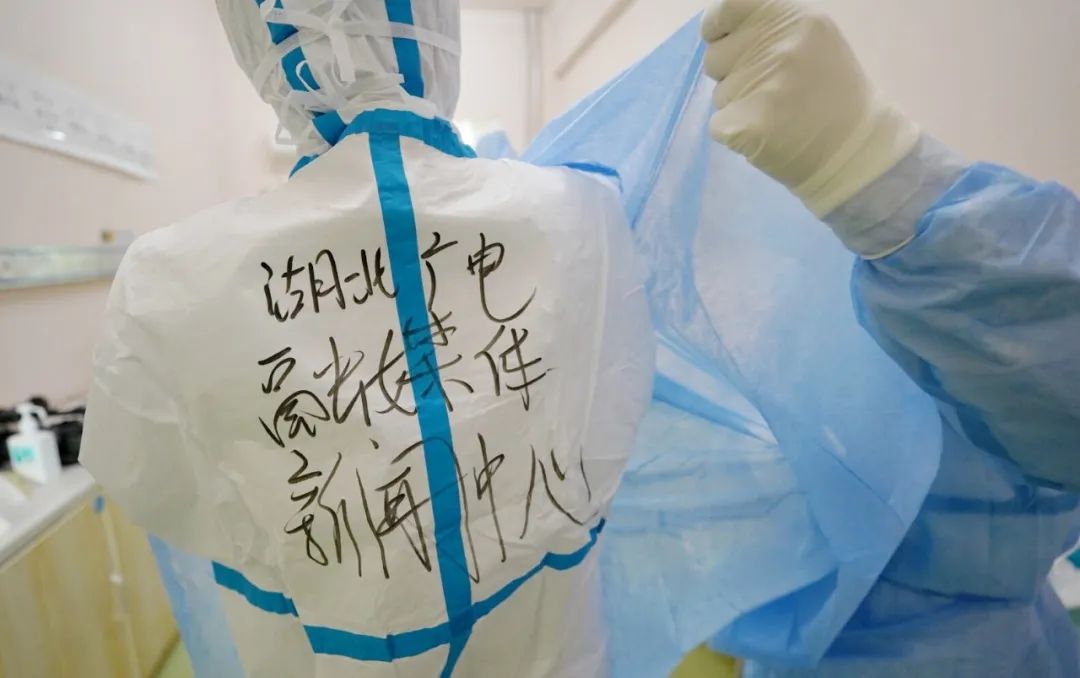

但说起记忆最深刻的,还是两次进入红区的经历。在火神山医院第一次大批收治病人时,我和央视记者组合进入红区,成为第一个在医院已启用病区内采访患者和医护人员的湖北媒体。在火神山第一批患者出院时,我和同事余旭东更有幸成为了独家进入火神山病房内拍摄、采访的新闻人。

透过厚重的隔离服,我看到的是,护士宋婷婷刚刚送走相处多日的痊愈病人,又赶去为一名重症患者擦拭身体;我听到的是,66岁的鲁阿姨出院时对我说,这里的医护人员不仅治好她的病,也暖了她的心;我感受到的是,所有人对最终赢得这场抗疫战争的强大信心。

2月5日,我刚刚值完当天18点档新闻节目的责编班,突然接到武昌方舱医院当晚将启用并收治首批病人的消息,我和同事彭翰穿着厚重的防护服,走遍了体育馆里的每一处角落,一直到第二天凌晨,独家拍摄到了首批进入方舱医院的病人并对患者进行了采访。当采访结束后,我脱下穿了近五个小时的防护服时,全身已经被汗水浸透。但是我很开心,因为我知道我见证了历史性的一刻,大批方舱的投入使用,必将成为这场疫情胜利的重要基石之一。

我并不想当英雄,更不想当烈士。但是疫情发生在我的家乡武汉,我责无旁贷。向世界展现湖北抗击疫情的努力,是我应尽的职责,也是应尽的义务。也有朋友劝过我,说汶川地震,你已经冲锋陷阵了,为了湖北的外宣工作你又在北京待了八年,这次就算不往前冲,也不会有人觉得有什么不对,而且疫情和地震不一样,是真的随时都会死人的。

但我想,新闻记者的冲锋,无关积累资历,无关争取功劳,如果一定要给出一个为之努力的意义,我想是因为我认为,记者的荣光,源自他肩上的道义与责任。我不知道这场灾难过去后,这座正在经历灾难的城市和我们自身会付出多大的代价,但我们能做的,就是要让这座城市在曙光来临之前不会丧失信心,让灾难过去之后不要遗失记忆。我的力量也许微弱,但正是一点点微光的聚集,能传递温暖,让人们愿意守望相助,静待春光。

监制:郭小容

编审:吴博军 郭晓勇

记者:秦声

编辑:梁意

(责任编辑 马张驰)

暂无评论,快来抢沙发~