2020 03 13 “疫”线日记

每年的春节,我们家都有个传统,几个小家庭加上双方的老人,一定要在一起吃团年饭。这个除夕夜,亲人不能团年,我们一家三口就在自己家里,吃了一顿年饭。想到老人独自在家很冷清,心中难免有些愧疚。老人们却很理解,反而让我们照顾好自己,不要记挂他们,嘱咐我外出采访,要注意防护。

刚吃完饭,就接到中心主任的电话,说有紧急的采访任务,450名军医星夜兼程驰援武汉。刚放下电话,又接到要采访过江通道管制的任务。当晚下着小雨,非常冷,没有任何犹豫,我穿戴好就出了门。

知道我要外出采访,一个同学一下子给我送来十几个N95口罩。当时心里那个感动,真说不出来。只是觉得,如果不把湖北的抗疫工作报道好,愧对自己的职业。

深夜,陆海空三军医疗队,分别从三个地方乘坐专机抵达天河机场,大约凌晨一点多钟,才抵达临时驻地。除夕夜,他们接到驰援武汉的紧急命令时,没有任何犹豫,没提任何要求。采访这些最可爱的人的时候,他们说:“服从命令是军人的天职,现在武汉人民需要我们,我们义不容辞。军人的职责就是奉献,就是服从命令、听从指挥,哪里有困难,我们就要到哪里去。”

他们随身携带的,除了必须的生活用品、医疗器械外,还带有一种自加热的方便食品,每个人都领了一份。我问他们,为什么要带这种方便食品,他们回答说,这是战备物资,带上这个,就等于进入了临战状态。当时给我的感觉就是,我们即将共同面临这场战“疫”。

说真的,我从小就有一个军旅梦,想当一名军人,一直很遗憾没有穿上绿军装。地震、泥石流、洪水,曾经多次和军人、消防指战员一起并肩作战,曾经被人误认为是一名女军人,我很自豪我是一名战地记者。这一次,看到这么多的军医来了,能和他们并肩作战,我又一次感觉到了自豪。

空军军医大学呼吸科副教授谢永宏说,医疗队来的都是呼吸内科有经验的医生,准备接管重症病人。当时,我对这次疫情的严重性,还没有太多的了解,没觉得有多严重。

第二天一大早,金银潭医院的张定宇院长和陆军医疗队的队长交接工作。张定宇院长说:“我们医院南楼的三至七层,任务非常艰巨,七楼是原本的ICU病房,五、六层是临时建的ICU病房,三、四层是普通病房,有385名重症病人,气管插管的病人超过50人。现在,还准备建1至2个ICU病房。目前,是省人民医院和协和医院分别接管两个ICU,你们接管后,他们就准备撤到黄冈,去支援他们。

听到这,我的心顿时有些慌乱。可是,当听到军医队长说,“我们的吃住不是问题,你们只需要提供医疗物资就可以了。我们的心情,和武汉人民心情是一样的,希望尽早尽快地控制疫情,让老百姓过上幸福安宁的生活”。当时我就感觉到血往上涌,病毒再可怕,“有他们,我们不怕”!

说不怕,是因为我总是觉得我命大、胆大。可是有天晚上,儿子突然对我说:“张老师(我儿子喜欢和我们单位的年轻同事一样喊我“张老师”),我加入突击队了。”听到这句话,我顿时乱了方寸。

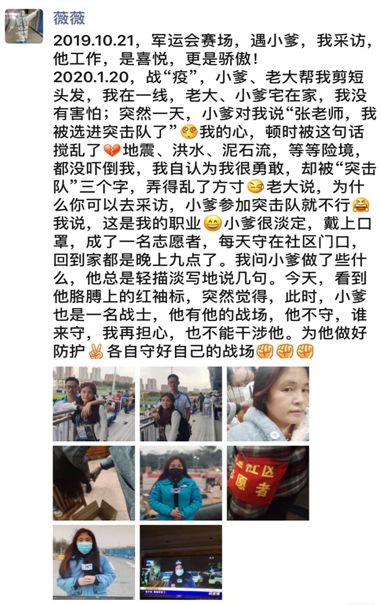

我发了一个朋友圈:“ 2019.10.21,军运会赛场,遇小爹(对儿子的昵称),我采访,他工作,是喜悦,更是骄傲!2020.1.20,战“疫”,小爹、老大(丈夫)帮我剪短头发,我在一线,老大、小爹宅在家,我没有害怕;突然一天,小爹对我说“张老师,我被选进突击队了。” 我的心,顿时被这句话搅乱了。地震、洪水、泥石流等等险境都没吓倒我,我自认为我很勇敢,却被“突击队”三个字,弄得乱了方寸。老大说:“为什么你可以去采访,小爹参加突击队就不行?”我说:“这是我的职业。”小爹很淡定,戴上口罩,成了一名志愿者,每天守在社区门口,回到家都是晚上九点了。我问小爹做了些什么,他总是轻描淡写地说几句。今天,看到他胳膊上的红袖标,突然觉得,此时,小爹也是一名战士,他有他的战场。他不守,谁来守?我再担心,也不能干涉他。为他做好防护,各自守好自己的战场。没过几天,老公也成了志愿者,守护着小区的安全。从此,我们一家三口,各自在自己的岗位上,守住自己的战场。

老公喜欢我留长发,儿子也说,他三岁的时候,我剪了一次短发,成了他童年的阴影。在我们家里,“剪头发”三个字,对我来说,是禁语。每当我说要剪头发,儿子都会强烈反对,还经常开玩笑说,只要我剪了头发,他就离家出走。所以,无论什么时候,我都不能随便把头发剪短。这一次,他们父子俩一起,把我的头发剪短了几寸。当老公拿起剪刀的时候,我看到了儿子眼中的纠结。我知道,他们同意我剪发,是为了我的安全。

说实在的,每次我去危险的地方采访,回到家里,都不敢跟他们说。进方舱、进隔离病房、进有发热病人的小区,都瞒着他俩。有一次我在塔子湖方舱采访了三个多小时,因为时间太长,出了很多汗。我出来的时候,整个人都虚脱了。脱防护服的时候,不小心让护目镜反弹了一下,正好弹到眼睑上。当时,我心里很忐忑,也很煎熬。一开始,我没敢立即回家,想找家酒店把自己隔离起来。但想起来我经常说的那句话“我命大!”便找来酒精,狠狠地消了几次毒,又淡定地回了家。

几次进入方舱医院采访,看到、听到了很多感人的事情。民警王桓峰在塔子湖方舱医院执勤,父亲被确诊隔离,他一直没有时间看看父亲。22天后,父子俩在方舱医院相遇了。当时父亲没认出儿子,王桓峰叫了一声“爸爸”,父亲看了儿子一眼后,说的第一句话就是“你是党员,干好你的事情。”

涂可谒是江汉方舱医院的执勤民警,12月31日晚上,他在华南海鲜市场执行任务时,感染了新冠肺炎。痊愈后,他回到恩施休养。当看到武汉打响防疫阻击战时,他碾转回到了武汉,进入方舱医院执勤。他说,他被感染过,有抗体,还可以给病人树立榜样,让病人有信心战胜疫情。还有南漳的交警郑勇,因为高强度的工作,倒在了抗疫一线,弥留之际对妻子说,他最后一个月的工资,全部交党费。还有父亲代儿请战,写下了“与人民同在,无论生死,不计报酬”的请战誓言;因为抗疫延误婚期,95后警察在朋友圈给未婚妻发了一封致歉信,说道“待疫情结束,我一定择良日来娶你”……

在隔离病房采访时,我见证过生命的奇迹。一个老人发生了突发状况,呼吸骤停。医生、护士接力按压老人的心脏,一次、二次、三次……累了,换个人继续,整个过程有条不紊,他们不惧危险,近距离抢救,要将老人从死亡线上拉回来。

太多感人的故事,让我动容。把这些感人的故事讲给老公和儿子听,就是想,万一这次运气不好中了招,就要让他俩明白,这是我的本职工作,不做是不行的。

可是,我仍然担心老公不同意我去危险的地方采访。因为去年初,我做了一个手术,身体一直在恢复中,老公的担心也情有可原。事情总有瞒不过去的时候,在方舱医院采访的节目要播出了,我在节目播出前给老公发了一条信息,说道:“想跟你承认一件事情,瞒不过了,不要生气啊,我进过方舱医院采访”。老公没回信息,我不敢确定他是否生气。回到家,都没提这事。第二天早上上班前,老公拿出剪刀,把我的头发又剪短了几寸,我知道,老公用行动在支持我的工作。我还能有什么理由,不守好自己的阵地呢!再危险,也吓不倒我!再难,也难不到我,因为:生死情,家国同。

本来手记写到这儿,就结束了。当我踏进人民医院东院区的重症病房三病区时,我再一次想到了这句话,“生死情,家国同”!

迷你ICU的故事:陪你到底

小飞,男,35岁,已婚,心冠肺炎危重症患者,用ECMO治疗28天,住院45天,仍然游走在生死线上。几句简单的病情介绍,一下子就揪住了我的心——小飞,能活下来吗!

在人民医院东院区三病区内,有个迷你ICU,里面住着三个危重病人,小飞就是其中之一。这个迷你ICU,就是红区中的红区。

我们经过严格消毒后,接下来就要穿防护服了。小飞的主治医生贾佳,是中国医大盛京医院ICU的主任,他问的第一句话就是“你们进过红区吗?会不会穿防护服”?我理直气壮地告诉他:“穿过好多次了,进过三家方舱医院,两次进入隔离病房”。我自认为已经是穿脱防护服的高手了,可是,当我从换口罩开始,贾主任就在不停地大声唠叨:“你的头发太长了,身上的饰品全部拿掉,去穿小衣”。我的心,突然有些慌乱了,脑子里闪过一丝“逃走”的念头。

但我知道,我不能逃避,也没有理由逃避。因为我看到了贾佳主任胳膊上戴的红袖标,上面写着“红医战士”,而不是“白衣天使”。贾佳主任说,他们中国医大有着红色基因,是一个走完了红军两万五千里长征全程,并在长征中继续办学的院校。他是中国医大第86期学员。此时,他就是一名战士。作为一名战士,就要战斗,重症病房,就是他的战场。

听到战斗、战场,我就想到了“战地记者”这四个字,这不是我一直追寻的目标吗!

走进迷你ICU,我的忑忐,一下子被紧张所代替。

ICU里的护士,几乎都是身强力壮的小伙子,他们来自辽宁省各大医院,都是重症监控室的精英,有着丰富的经验。穿白色防护服的,是“红军战士”王鑫,外套蓝色隔离服的,是辽宁中医院的护士小亮。看到辽宁中医院几个字,我以为小亮是医生,他却很自豪地告诉我,我是护士。小亮说,他的表弟在雷神山医院,也是护士。而他的孪生哥哥,学的也是护理专业,他放弃了在日本的学业,回到辽宁,等待召唤。用他的话来说,别看我是男生,不只是劲大,也心细!

小飞静静地躺在病床上,各种仪器不停地发出鸣响,医生和护士有条不紊地做着各自的事情。贾佳主任边翻病例,边下医嘱:夹尿管,观察尿量......正说着,小飞的呼吸急促起来,小亮赶紧拿出一个塑料袋,包在呼吸机上,将小飞喉咙里的痰吸了出来。小飞顿时轻松了。也平静了下来,朝小亮点了点头。

飞沫、痰,危重症病人的这两样东西,传染系数极高。看到小亮这样操作,我有些惊恐,小亮却非常淡定,他说:“怕,就不会来了”。

为了挽救小飞的生命,辽宁、河南和湖北三地医疗队,都拼尽了全力。而小飞的病情,随时都在发生变化。因为有创治疗,小飞的身上有多个伤口,每次换药,都关乎小飞的生命。每次换药,都是贾佳主任亲自动手。他说:“稍有不慎,就有可能感染,一旦感染,就会将小飞推向死亡的边缘”。

换药的时候,我看到小飞的手一直在抖动,贾佳主任每一次操作完,都会轻轻抚摸一下小飞的手。小飞插着呼吸机,无法说话,但是从他的眼神中,我看到了信任,也看到了要活下去的信心。

小飞对面病床上,也是一个危重症患者,是个中年妇女,因为刚做完CT回来,她不停地呻吟,偶尔会大声喊痛。两名护士一会给她翻身,一会把她抱起来半躺着,直到她平静下来。

胡爽用OSMO记录ICU中发生的一切,我也用手机在拍摄。突然听到另一个床上的老奶奶喊, “我要喝水”,我看了一下四周,医生和护士都在忙,我赶紧给老奶奶倒了一杯水,递给老奶奶。

老奶奶已经87岁了,她躺在床上,虽然吃力地探起身子,也无法喝到水。我一下子不知所措,脑子有点懵。突然听到老奶奶说:“你们护士真好,都像是我的女儿”。看来,老奶奶把我当成护士了,我也不知道是哪来的劲,一把从老奶奶的后面,把她扶了起来。老奶奶就靠在我的胳膊上,一口一口喝着水。老奶奶边喝水边说,你们太好了,对我太好了。

一下子,我的护目镜起雾了,有汗水,更多的是泪水。我感觉到,这间迷你ICU,虽然摆满了各种治疗仪器,却更像是一个温馨的家,里面是相亲相爱的一家人。河南医疗队的医生对我说,“陪你到底”就是他们的信念所在。

“陪你到底”,正在回味这句话的含义时,我的小搭档胡爽突然在我面前晃了一下,眼看就要倒下了,吓得我魂飞魄散,我一把把他扶住。医生说,应该是口罩戴得太紧,有些缺氧和低血糖。我扶着胡爽来到过道上透气,医生建议,立即出污染区,胡爽摇摇头说:“没事,我休息一下就好了”。我流着泪,接过了胡爽手中的OSMO,拿起了病房专用的手机,我不能让采访就此中断。

在我眼里,胡爽就像是一个没长大的孩子,此时,他凭着什么力量坚持下来的,我不知道。但是,我敢肯定的一点就是,“红医战士”的不放弃,患者的乐观和感恩,还有“记者”这两个字的含义,让他坚持了下来,也让我坚持了下来。

不知不觉,我们进红区已经超过五个小时。最后,我们是被贾主任赶出来的。脱防护服的时候,贾主任冒着风险,全程陪同我们,规范我们的每一个动作。

因为采访需要,第二天,我们又一次进到红区。这一次,正好遇到九位危重症患者治愈出院,还遇到医护人员送小飞做CT。

这不是我们常见的CT,要动用八名医护人员护送。采访中我得知,他们在前一天已经仔细查看了从病区到放射科的路况,要确保不会因为路面破损造成颠簸。因为,维持小飞生命的所有设备,都要带上。我知道,他们推着的,是小飞生的希望。

我想起了我和胡爽在采访间隙,胡爽说过的一句话“晓薇姐,我流了四次泪”。我知道这四次泪是为什么流的。

一次是听到一个患者,跟着电视节目唱出“我的祖国”。他流着泪说道,“中国真好,我爱我的祖国,我自豪我是一个中国人。”

一次是为一个即将康复的重症患者流的。这位阿姨哭着说道,她已经写好了遗书,是医疗队的医生给了她信心,陪她度过了难关,把她从死亡线上拉了回来。她说,能够从全国各地调来医生,只有中国才能办得到,祖国真的太强大了。

还有一次,就是看到小飞的妻子和他微信视频。小飞的妻子非常乐观地对他说:“你肯定会好的,我们等你回来。你一定要坚强,要感谢医疗队的医生。”我知道,这句话中,也包含了对祖国的感激之情。

当87岁的老奶奶说她是一个老党员,她相信党,挥着手对救了自己命的医护人员们说“再见”的时候,我真切地感受到——“陪你到底”,绝不是一句空话。它是力量、是信念。这句话,让我们在灾难、危险面前,没有理由逃避,因为“生死情,家国同”!

监制:郭小容

编审:吴博军 郭晓勇

作者:张晓薇

编辑:梁意

(责任编辑 马张驰)

暂无评论,快来抢沙发~